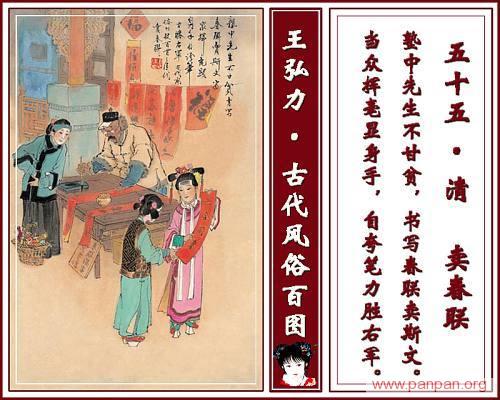

民俗五十五 清 卖春联

塾中先生不甘贫,书写春联卖斯文。当众挥毫显身手,自夸笔力胜右军。

据《宋史·蜀世家》载:后蜀主孟昶令学士章逊题桃木板,『以其非工,自命笔题云:新年纳余庆,嘉节号长春』,这是我国最早的春联。

宋代春联仍称『桃符』,但联语则不限写于桃符,而多贴于楹柱,称为『楹联』;且用粉红笺写出,称为『春贴纸』。

据明代陈云瞻《簪云楼杂话》记载:『春联之设,自明太祖始。帝都金陵,除夕前忽传旨:公卿士庶家门口须加春联一副,帝微行时出观。』由于朱元璋的提倡才使『桃符』改称并真正成为『春联』。

清代《燕京岁时记》载:『自入腊以后,即有文人墨客,在市肆檐下书写春联,以图润笔,祭灶之后,则渐次粘挂,千门万户,焕然一新。』 腊月间,私塾先生写春联卖,乃是常见的事。

清周宗泰《姑苏竹枝词·春联》中说:『学书儿童弄笔勤,春联幅幅卖斯文。人来问价增三倍,不使鹅群笼右军。』

连上学儿童也来卖春联了。

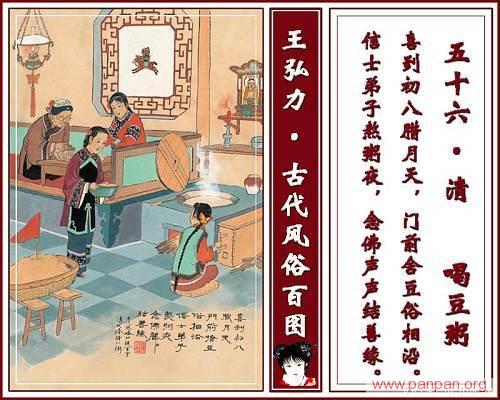

民俗五十六 清 喝豆粥

喜到初八腊月天,门前舍豆俗相沿。信士熬粥夜,念佛声声结善缘。

约在南北朝时,我国民间受佛教寺院腊月初八吃『七宝五味粥』的影响,形成了吃『腊八粥』风俗。

《东京梦华录》中说:十二月初八日,请寺僧送七宝五味于门徒饮,谓之腊八粥。

《扬州风土小记》载:腊月八日前,寺院和尚聚数十黄衣,沿门托钵而乞米,名曰『乞腊八米』。

清代的腊八粥制作更为精美,如《燕京岁时记》称『腊八粥者,用黄米、白米、江米、小米、菱角米、栗子、去皮枣泥等,和水煮熟,外用染红桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛穰、松子及白糖、红糖、琐琐葡萄以作点染』。

天津民俗,腊月初八日,作佛会,亦舍豆。善男信女先于夜间捻豆做粥。每捻一豆,念佛一声,曰结缘豆,粥熟,则施腊八粥于行人。

附:王弘力简介

王弘力,祖籍山东蓬莱,一九二七年生于天津。

中国美术家协会会员、中国民族古文字研究会会员、辽宁美术出版社编审、沈阳市文史馆馆员。

自一九五○年历任《辽西画报》、《辽西文艺》编辑,《辽宁画报》社编辑、编审。建国十年大庆时为中国历史博物馆创作大型历史画《牧野之战》。

其创作之连环画《十五贯》、《天仙配》、《王者》等曾荣获全国及省一等奖。

国画作品《十六大阿罗汉》、《饮中八仙歌》等已被新加坡、日本、美国等国友人收藏。